初期研修について

-

幅広い画像診断の知識とIVRのテクニックを習得

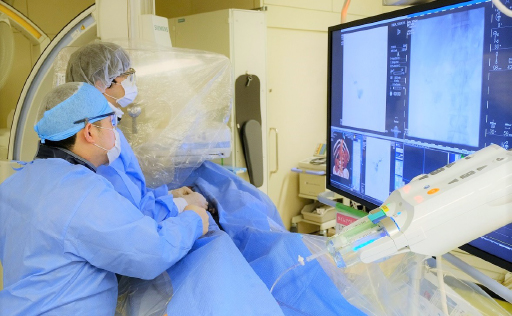

画像診断は全身の臓器を横断的に対象としており、その読影には幅広い知識の習得と経験が求められます。画像診断医は細部にわたり重要な所見をひろいあげ、診断し、わかりやすい報告書を作成することで各診療科をサポートします。

初期研修の先生方には納得がいくまで画像診断と向き合う時間を持ってもらいます。そして、放射線診断専門医と一緒に画像診断のプロセスを体験し、重要な画像所見についての解釈とそのレポート作成の流れを習得できる指導を提供します。

IVR(インターベンショナル・ラジオロジー)では血管内や体表面から患部にアプローチする手技を身に付けていきます。

-

放射線診断科指導医からのアドバイス

-

幅を広げ、応用力を身につけるために

限られた2年間の初期研修の中で、放射線診断科で研修し、画像診断の基本や放射線治療の適応を学ぶことは将来どのような診療科に進むことになっても診療技術の幅を広げる素養として、必ず役立つことと思います。

期間は特に制限していませんので、最短1ヶ月から、長期の研修まで自由に選択して下さい。研修期間中の診断部門と治療部門の選択については相談の上決定します。

また、横浜市大放射線診断科へ入局を考えておられる方でも、どこの病院で初期研修を行うかは問題とはなりません。

しかし、放射線診断科という診療業務が自分にあっているかを判断するためにも、2ヶ月くらいの研修をお勧めしています。

後期研修、専門医について

-

後期研修(シニアレジデント)について

-

後期研修の3年間で放射線科専門医となるために必要な基礎知識とIVRのテクニックを習得できるよう指導します。

(詳しくは下記の「専門医について」を参照ください。)

-

研修施設

-

当教室に入局後、2つの大学附属病院(横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センター)と、専門研修プログラムの連携施設である関連病院において研修を行います。専門医の取得のため3年間のうち少なくとも1年間は横浜市立大学附属病院で研修することが必要です。

-

研修カリキュラム

-

段階的に習得でき、継続性を重視したカリキュラム

日本医学放射線学会の教育ガイドラインをもとにした横浜市立大学放射線診断科独自の教育ガイドラインを定め研修を行っています。

3年間で習得すべき研修項目をチェックシート形式で管理します。このチェックシートは研修施設がかわった場合も、異動先の指導医が引き続き責任をもって管理します。

なお、後期研修では、診断部門と治療部門の両部門の研修を必修としています。研修期間の割合は研修医の希望を考慮し、指導医との相談の上、決定します。

-

2022年度横浜市立大学附属病院放射線科専門研修プログラム

-

身分・待遇

-

大学附属病院後期研修医の募集や待遇について大学附属病院ホームページで紹介されています。関連施設に関しては各施設のホームページを参照してください。

なお、大学附属病院では平成19年度より後期研修医が大学院に在籍し、医学博士の取得を目指すことも可能となりました(詳しくは大学院についてのページへ)。 -

専門医について

-

日本専門医機構認定・学会認定の基幹施設および連携施設で資格を取得

当教室では横浜市立大学附属病院を基幹施設とし、神奈川県下の連携施設とともに新専門医制度に基づいた「横浜市立大学放射線科専門研修プログラム」を展開しています。

放射線診断学における専門医は「放射線科専門医」と「放射線診断専門医」の二つの段階から出来ています。

まず、日本放射線学会が認定する総合修練機関、修練機関、特殊修練機関で3年間の研修を積むと「放射線科専門医試験」を受けることができます。この第一段階では放射線診断と放射線治療の両方の知識が問われます。これに合格すると「放射線科専門医」となります。さらに2年間の研修を積んだうえで「放射線診断専門医試験」を受け、これに合格すると「放射線診断専門医」となります。 -

専門医のメリット

-

「責任ある立場」で「やりがい」ある診療を

専門医資格を取得することで、放射線診断医としての知識と技術を習得していることが証明されます。責任のある立場でより能動的に診療に携わることができるようになり、診療に大きなやりがいを感じることができるでしょう。

放射線診断専門医が画像診断を行うことで専門医加算が算定され、放射線診断専門医の能力は明確に評価されています。病院の経営にとっても放射線診断専門医は重要な存在です。

-

その他の資格

-

当教室では放射線科専門医、放射線診断専門医に加え、さらなるサブスペシャリティを持つことを奨励しています。日本核医学会や日本IVR学会等において認定医、専門医の資格制度があり、放射線診断専門医の延長線上にさらに深い専門性を追求していくことができます。

*参考資料 放射線科医になるということ(日本医学放射線学会)

大学院・留学について

-

大学院について

-

入学案内

正式名称は、横浜市立大学 大学院医学研究科 放射線診断学です。

初期研修2年間を修了後から入学することができます。

したがいまして卒後3年目に大学院に入学することが多いですが、十分な臨床経験を積んでからアカデミアを志して入学する人もいます。 卒業条件は4年間で所定の単位(授業、セミナー、論文)を取得し、原著論文(単位内に含まれます)を一編以上執筆することです。

-

研究について

臨床研究と基礎研究のバランスを取るように進めていきます。これによって地に足のついた研究を進め、大学院での研究を臨床応用につなげていくことができます。研究のテーマは自由に選択することができ、その研究は科内にとどまらず、学内の基礎・臨床科、国内外の研究機関、省庁の研究班と連携して進めることもあります。放射線診断学の守備範囲は非常に広く、ほとんど全ての診療科とのコラボレーションが可能であり、当教室における研究の醍醐味でもあります。さらに、これからの医療は人工知能・機械学習・深層学習という大きなパラダイムシフトに直面しており、放射線診断学はこれを牽引する立場にあります。目の前で繰り広げられる次世代の医療を具現化する過程を共有することは大学院生としての最良の喜びと思われます。今まで研究に親しみがなかった方でも、いずれの分野においても研究計画から論文執筆までスタッフの指導のもとに進められますので、すぐに溶け込めるものと思います。いわゆる試験勉強とは異なる「探求心」をもって明日の医療を目指していきましょう。

-

大学院卒業後の進路

大学院卒業後は大学や国内外への留学でさらに研究活動を深化させることもできます。また、大学院で得たアカデミックな経験を臨床に昇華させるため関連病院で臨床医として活躍する人もいます。大学院の4年間で自分の適性と進路をじっくり考えることができるのは医師としての方向性を定めていく過程で大きなメリットだと思います。

-

留学について

-

当教室では国内外の施設への留学が可能です。おもに米国の基幹施設に留学することが多いですが、がん研有明病院への国内留学や厚生労働省に出向している医局員もいます。また、新規の医療技術分野についても修練できるように、全国の施設との交流を密におこなっています。

-

留学体験談

-

鈴木 晶子先生

(米国食品医薬品庁 生物製剤評価センター(FDA/CBER. Maryland, USA)に留学)

FDA/CBERはワシントンDCの郊外にあり、治安もよく気候も温暖です。アメリカ国立衛生研究所(NIH)と同じキャンパスにあるため日本人・フ研究者も多く、生活に不便はありません。

主な研究テーマは「がん治療薬のイメージング」と題して、がん治療薬を放射性同位元素や蛍光色素で標識し、SPECT、PET、蛍光カメラといった画像診断を用いて薬の体内分布を画像化するというものです。これにより、薬の治療効果や副作用を予測し、適切な投与量を決定するといった個別化医療への応用が期待されています。

FDAおよびNIHには世界中の研究者が集まっているため、さまざまな人々と出会うことができます。また、他施設との共同研究も盛んです。医学研究の分野だけでなく、民族・文化の違い、社会制度の違いなど学ぶことが多いです。違う文化に接してはじめて、日本の良いところや悪いところも認識できるようになりました。

多様な人々とのコミュニケーションは簡単ではありませんが、それを乗り越えることが自信になると感じています。 -

藤田 和俊先生

(自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児画像診断部に留学)

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児画像診断部に留学する機会を得ました。

とちぎ子ども医療センターは、自治医科大学付属病院に隣接し、ベッド数は135床です。現在、小児科と週二回、小児外科と週1回のカンファレンスが行われており、とくに、小児科とのカンファレンスでは、大部分の入院患者の画像を供覧する必要から、いままで画像を見ていても、読影する機会に乏しかったエックス線写真の読影をする必要があり、改めて、エックス線写真の難しさを痛感している次第です。

また、横浜市大付属病院および関連病院では、経験が難しい小児の透視検査も担当させて頂いています。この留学を通じて、小児放射線科医として、さらなる知識と経験が得られると感じています。

臨床研修と研究の両立

放射線診断医としての研修および専門医の取得と研究活動の両立ができるのか不安に思うことでしょう。容易であるとはいえませんが、放射線診断学の研究は臨床に軸足を置いており、臨床で感じた疑問が研究のスタートになることがほとんどです。つまり、臨床と研究は相補的な関係にあり、「どちらかが足を引っ張る」のではなく、「どちらもが相乗的に進歩していく」と考えられます。さらに、当教室のプログラムでは臨床業務が大学院生としての活動(講義、研究、学会等)に支障がないように配慮されています。社会人大学院制度も充実し、生活の心配なく大学院での研究を進めていくことができます。

横浜市大の研修環境

-

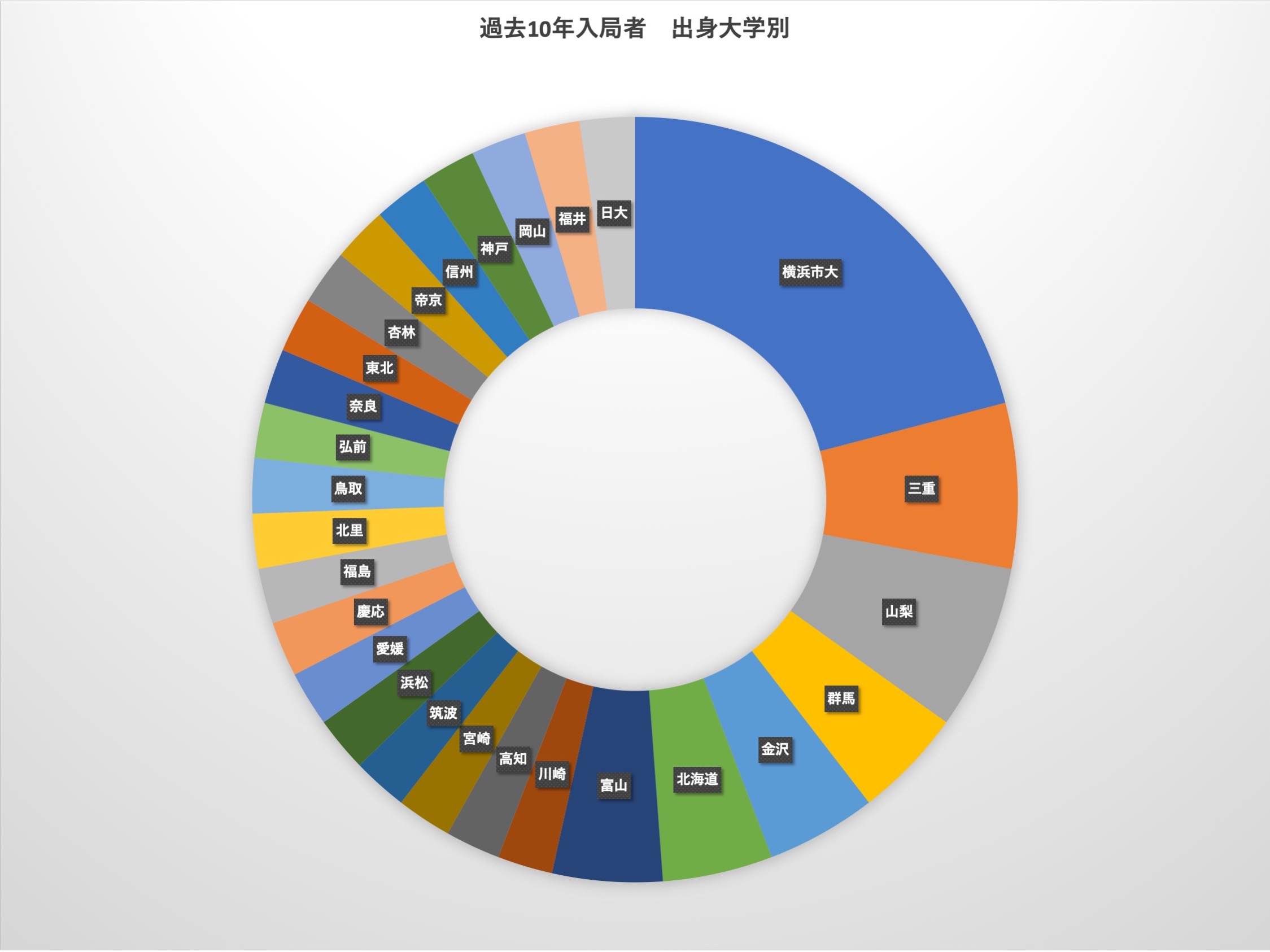

開かれた平等な医局

横浜の医療を支えることは全国への影響も大きく、その大きな目的を見失わないよう医局員一丸となって診療・研究にあたっています。出身大学は下図の様に多岐に渡り、当然のことながら当医局において出身大学による待遇の差は一切ありません。カンファレンスにおいても若手医師と先輩医師が和気あいあいとした雰囲気の中で意見を交換できる医局です。女性医師の割合はおよそ3割程度で、子育てと臨床を両立している女性医師も数多くおり、サポート体制も充実しています。

-

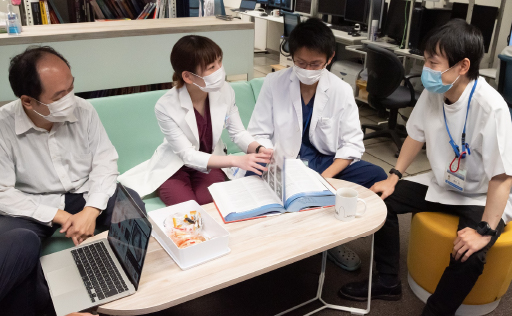

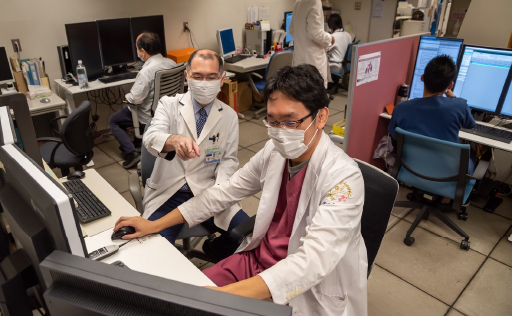

丁寧な指導

基本的には専門医がマンツーマンで指導にあたります。

その日に学んだ知識や技術について、指導医とこまめにディスカッションすることにより効率よく吸収することができます。

-

学会・研究会への積極的な参加

関東圏内の研究会やカンファランスをはじめ国内学会、国際学会での研究発表、症例報告を行っています。経験の浅いころは不安もあるかもしれませんが、経験あるスタッフが研究の進め方からスライド作成、発表までをしっかりと指導します。

-

連携施設

連携施設はほとんどが神奈川県内にありますので、横浜市内に定住することが可能です。自宅からの通勤に不便を感じる方には官舎が用意されている施設もあります。

-

プライベートと業務のバランス

プライベートと業務を時間的に分けやすいことも放射線診断科の特徴の一つです。責任をもって業務にあたり、プライベートも充実させてください。業務の充実とプライベートの充実は車の両輪のようなものと考えます。

-

放射線診断医のニーズ

放射線診断医はまだまだ全国的に不足しており、神奈川県においても例外ではありません。画像診断とIVRの機器と技術は日々進歩しており、特に人工知能が医療の世界に入ってくるこれからの時代に放射線診断医の必要性はさらに大きくなってくるでしょう。一部に人工知能の発達で医師の仕事がとられてしまうといった議論がなされることがありますが、むしろ放射線診断医の仕事がさらに進歩していくための大きなチャンスと考えています。

-

恵まれた生活環境

大学附属病院および連携施設は横浜市内から通勤できる圏内にあり、横浜の都市と自然を満喫できます。日常生活およびお子さんの学校をはじめとする教育においても恵まれた環境であるといえます。