研究項目research

比較神経学

比較神経学(comparative neurology)からみえてくること

進化 evolution は、地球上の様々な環境に棲息させるために、脊椎動物の脳と神経系の構造と機能に多様な変化をもたらしました。ダーウィンの「種の起源」の影響下に興隆した比較神経学comparative neurologyは、その100年の歴史のなかで、種が獲得してきた「特殊化」に注目するとともに、特殊化を除いたあとに現れる「神経系の基本形態」についても浮き彫りに

してきました。

ポストゲノム時代を迎え、神経生物学は神経系の発生に関わる因子やメカニズムをこれまで以上のスピードで明らかにしてゆくとともに、進化の過程や原理に関しても多くの謎を新たに生み出すはずです。

比較解剖学はすぐに何かの「役に立つ」ものを生み出すわけではありませんが、進化が生み出した地球の貴重な財産である「脳の多様性」は、比較解剖学の着実な歩みによって「脳と神経系」を学ぶものすべてにとっても共有の知的財産となるに違いありません。私たちは、比較神経学を根幹として,神経システムを成り立たせている原理を多角的に追求し、医学への還元を目的としたオリジナリティの高い研究活動を目指しています。

当教室では比較神経学の観点から、主に第二代正井教授時代を中心に収集した動物の脳を、正井コレクションとしてウエブサイトにて公開してます。

正井コレクション

横浜市立大学医学部創立50周年記念誌 『かもめ50』(1994年発行)より

楠豊和教授退官記念 『横浜と共に』(1996年発行)より

正井秀夫先生は、1972(昭和47)年に大阪大学へ転任いたしましたが、在職中の1985(昭和60)年2月24日にお亡くなりになりました。2015年3月現在、没後30年という節目にあたり、本コレクションを自然史標本の慣例に従い正井コレクションと呼ばせていただきます。

2.jpg) 正井コレクションには、無顎類、軟骨魚類(板鰓類)、硬骨魚類(条鰭類、多鰭類、肺魚類)、両生類(有尾類、無尾類)、爬虫類(カメ類、ヘビ・トカゲ類、ワニ類)、鳥類(新鳥類)、哺乳類(有袋類、翼手類、霊長類(原猿類、真猿類)、貧歯類、兎類、齧歯類、鯨類、食肉類、鰭脚類、長鼻類、奇蹄類、偶蹄類)など系統上に従って、横浜市立野毛動物園、横須賀市立博物館、神戸市立須磨水族館、水産大学、東海大学海洋研究所、水産庁東海区研究所、淡水区研究所、京浜鳥獣、個人による採集、寄贈、購入等により収集されました。キンギョ、イヌ、ニワトリのコレクションには、育種された品種が収集されています。

正井コレクションには、無顎類、軟骨魚類(板鰓類)、硬骨魚類(条鰭類、多鰭類、肺魚類)、両生類(有尾類、無尾類)、爬虫類(カメ類、ヘビ・トカゲ類、ワニ類)、鳥類(新鳥類)、哺乳類(有袋類、翼手類、霊長類(原猿類、真猿類)、貧歯類、兎類、齧歯類、鯨類、食肉類、鰭脚類、長鼻類、奇蹄類、偶蹄類)など系統上に従って、横浜市立野毛動物園、横須賀市立博物館、神戸市立須磨水族館、水産大学、東海大学海洋研究所、水産庁東海区研究所、淡水区研究所、京浜鳥獣、個人による採集、寄贈、購入等により収集されました。キンギョ、イヌ、ニワトリのコレクションには、育種された品種が収集されています。正井秀夫先生 生誕90年の年『御略歴』より本学戦略的研究推進費を受領するにあたり、標本室に展示されている脳標本だけでなく研究室に収蔵されている脳標本や新規標本を目録並びにデジタルコンテンツとして整理させていただくことができました。

2.jpg) 画像は、デジタル一眼カメラで撮影した2D画像、デジタル二眼カメラで撮影した3D画像:アナグリフ画像(赤青メガネを利用することで鑑賞できる立体画像)、模式図、X線CT(本学実験動物用機器・神奈川歯科大学)で撮影した立体画像等で構成され、和名順、学名順、英名順、分類順にウエブサイトで閲覧できます。

画像は、デジタル一眼カメラで撮影した2D画像、デジタル二眼カメラで撮影した3D画像:アナグリフ画像(赤青メガネを利用することで鑑賞できる立体画像)、模式図、X線CT(本学実験動物用機器・神奈川歯科大学)で撮影した立体画像等で構成され、和名順、学名順、英名順、分類順にウエブサイトで閲覧できます。サイト名は、ドイツ語のHirnforshung(脳研究)に由来します。 2015.3.31 http://www-user.yokohama-cu.ac.jp/~hrnfrsch

正井秀夫先生 略歴

1923(大正12)年2月生まれ

1948(昭和23)年 大阪大学医学部卒業

1948(昭和23)年 大阪大学医学部助手

1955(昭和30)年 大阪大学医学部助教授

1961(昭和36)年 横浜市立大学医学部教授

1963年頃のお写真(中央)、左:楠豊和先生、右:佐藤やす子先生

脳収集の初期は教室内に収蔵(写真左側)されていたが、収集数の

増加に伴い、研究室の間の廊下部分に収蔵されようになった。

福浦地区への移転に際し、現在、標本室に収蔵されている。

1972(昭和47)年 大阪大学医学部教授

1985(昭和60)年2月24日 現職のまま他界

没後30年 2015(平成27)年現在

鯨 脳 採 集 記

クジラの脳を収集する目的で極洋捕鯨の冷凍船「極星丸」の船医となったのは昭和37年の夏であった。その時、私は講師であったので、"北太平洋アリューシャン海域"への出張辞令を戴き、朝霧に煙る横浜の高島桟橋を出港した。船は東京湾から房総半島沖、三陸沖、アリューシャン列島のアッツ島やキスカ島を過ぎてからベーリング海の漁場へ着くまでに約7日を要した。途中、外傷患者の往診などこなし、ともかくも、クジラの脳採集にかかった。1メートル立方の骨の塊が母船から冷凍船へ搬送されてくると、事業部員(肉を処理する担当者)が"ドクター、頭が来た"と連絡してくれた。摘出は大変な作業で、頭蓋骨の厚さは5〜10cmであった。大工用の鋸、ノミ、コンクリートを砕くタガネ、ハンマー等を総動員した。初日は骨の塊が2個送られてきた。夏のベーリング海の夜は極めて短い。2個目を終了したとき薄暗くなったと感じていた。夢中で作業していたので実は夜明けで、作業開始してから11時間経っていた。摘出に馴れてくると作業時間は1個3時間に減った。

骨の硬さはイワシクジラでは比較的柔らかく、マッコウクジラは硬く、頭蓋底ではタガネが弾き返って歯が立たない。取り出した脳の周囲の大きさはアルミの洗面器にちょうどはまるくらいで、重量は8kg位であった。脳を包む脳膜の厚さは2〜3cm、三叉神経の枝の太さは示指(1横指)の太さ程あった。知識としては歯鯨には嗅球はなく、ヒゲ鯨には嗅球があると知ってはいた。なる程、マッコウクジラ(歯鯨)に嗅球も嗅索もない(ある個体の1側だけ糸のような退化した嗅索があった)。イワシクジラ(ヒゲ鯨)には小さいが嗅球が存在していた。従って、マッコウクジラが餌を探すとき嗅覚情報は使えず、また水中のことなので遠距離の視覚情報を得ることも出来ないので(体の大きさの割には、目は非常に小さい)、超音波を含む聴覚情報に頼らざるを得ないだろう。そういえば、キャッチャーボートの船長がソナーを使うとクジラの位置は分かるがクジラは逃げてしまうと言っていた。

3カ月の間にイワシクジラの脳3個、マッコウクジラの脳8個、心臓の弁膜とその周辺の一部、腎臓の一部、卵管の一部、陰茎1本、胎児2頭を採集したのだが、これらのホルマリン固定と大学への運搬に困った。冷凍船は食品としての鯨肉を甲板上で裁断し箱詰にして冷凍保管する船であるので、甲板の上でホルマリンの潅流固定は出来なかった。ホルマリン原液を持参し海水で10%に薄め、浸潤固定するしかなかった。変形しては困る脳の最初の固定には、大型のポリバケツに固定液を入れ、糸を視神経交叉に通し、脳を宙吊りにして4〜5日固定してから特注したビニール袋に移し、木箱に詰めて入院室の隅に保管した。他の臓器は機関長に頼んでドラム罐2個に蓋をつけボルト締めにしてもらった。イワシクジラの胎児は体長2mと1mで、未固定で冷凍庫に保管し、胎児の陸上での運搬のために木箱を作ってもらった。この時の標本は現在、福浦B棟の標本室にある。

横浜市立大学医学部創立50周年記念誌 『かもめ50』(1994(平成6)年発行)

楠豊和著『クジラの思い出』より抜粋・加筆(文責:門田哲夫)

魚類の神経系から教えてもらうこと 講師 井村幸介

これまで、魚類、齧歯類、霊長類について神経解剖学的な研究を行ってきました。様々な脊椎動物の神経系の研究を通して、脳を理解したいと考えています。現在は、以下に述べるような特徴を有する、魚類を主に研究対象としています。魚類の中枢神経は、コンパクトであり一個体内の神経系全体を把握するのに適していること、様々な生息域において生存上、重要な感覚情報に対して特化した神経系を有しており、そのバリエーションが豊富なことから、それぞれの神経系を比較することで行動と神経系を結び付けることが可能であり、脳を理解するうえでの手がかりを得ることができると考えられます。また哺乳類に比べて、魚類の中枢神経系のより広範な領域において、成体での神経新生や再生が生じることが報告されており、最近ではこの特性を神経系の再生医療へ応用することが期待されています。

これまで、魚類、齧歯類、霊長類について神経解剖学的な研究を行ってきました。様々な脊椎動物の神経系の研究を通して、脳を理解したいと考えています。現在は、以下に述べるような特徴を有する、魚類を主に研究対象としています。魚類の中枢神経は、コンパクトであり一個体内の神経系全体を把握するのに適していること、様々な生息域において生存上、重要な感覚情報に対して特化した神経系を有しており、そのバリエーションが豊富なことから、それぞれの神経系を比較することで行動と神経系を結び付けることが可能であり、脳を理解するうえでの手がかりを得ることができると考えられます。また哺乳類に比べて、魚類の中枢神経系のより広範な領域において、成体での神経新生や再生が生じることが報告されており、最近ではこの特性を神経系の再生医療へ応用することが期待されています。

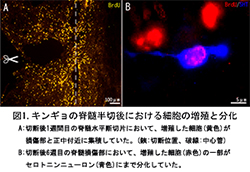

研究テーマとしては、我々が報告した魚類小脳内のある領域が成体神経新生の場の一つとなっている可能性があることが分かってきたので、回路をさらに詳しく解析しつつ、新生した神経細胞が回路にいつどのように組み込まれるのか、また既存の回路とどのような違いがあるのかを調べて、成体での神経新生の意義を明らかにしたいと考えております(図1)。

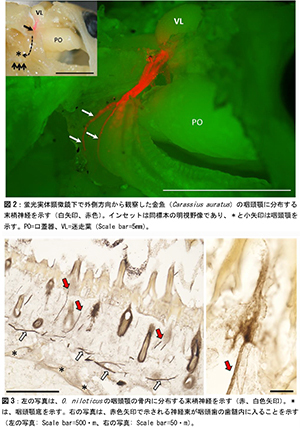

また、これまで齧歯類の骨に分布している末梢神経が骨代謝に重要である可能性があることを調べてきましたが、これに加えて魚類(Cichlid等)の咽頭顎にも注目しています。咽頭顎は、生息環境下で食性が硬い餌に変化した場合に、発達した臼状の歯と強固な骨梁を呈するようになり、硬い餌を摂食するために適応した形態の著しい変化が、みとめられることが知られています。さらに末梢神経の破壊実験では、神経系が歯の萌出に影響を及ぼすことも報告されています。このような食性変化と硬組織形態変化の明確な対応関係は、神経系と硬組織リモデリングとの相互関係を調べる上で重要な要素となります。これまで知られていなかった硬組織に対する神経系の機能を明らかにするために、咽頭顎骨内の神経分布と脳内の連絡を調べています(図2−3)。

また、これまで齧歯類の骨に分布している末梢神経が骨代謝に重要である可能性があることを調べてきましたが、これに加えて魚類(Cichlid等)の咽頭顎にも注目しています。咽頭顎は、生息環境下で食性が硬い餌に変化した場合に、発達した臼状の歯と強固な骨梁を呈するようになり、硬い餌を摂食するために適応した形態の著しい変化が、みとめられることが知られています。さらに末梢神経の破壊実験では、神経系が歯の萌出に影響を及ぼすことも報告されています。このような食性変化と硬組織形態変化の明確な対応関係は、神経系と硬組織リモデリングとの相互関係を調べる上で重要な要素となります。これまで知られていなかった硬組織に対する神経系の機能を明らかにするために、咽頭顎骨内の神経分布と脳内の連絡を調べています(図2−3)。

様々な研究対象の神経系を比較し、そこから一般原理を探求する比較神経学的な研究アプローチが、神経科学の発展に大きな足跡を残してきたことはいうまでもありません(*:

Ronald R. Hoy, 2009)。先人に倣うことに留まらずに、比較神経学研究において垣間見える自然に対する驚きや面白さを素直に導き出して、それを研究の原動力にしたいと思います。

*Ronald R. Hoy (2009) : 神経行動学に流れる二大理念“比較と進化”−日本人にさかのぼるルーツ(西村浩史訳), 科学, 79,

630-635.

研究分野・比較神経学、神経解剖学

研究テーマ・魚類小脳の内在性回路と成体神経新生の関係

・骨組織に分布する骨代謝に関わる末梢神経とその中枢内連絡

神経の再生と可塑性

下等脊椎動物の中枢神経系における再生メカニズムの探求 助教 武田昭仁

哺乳類の中枢神経系はひとたび損傷を被ると元通りに再生することが極めて難しいのに対し、魚類や両生類、爬虫類の中枢神経系が損傷を受けても組織が修復され、軸索も“自発的に”損傷部を通過することが知られています。これまでの研究から、キンギョの脊髄を切断後、損傷部で新生ニューロンが増加すること(図1)と、哺乳類では軸索伸長を阻害すると指摘されている線維性の瘢痕に再生軸索が進入すると共に瘢痕が神経組織へ置換されていくこと(図2)が分かってきました。私たちは、魚の持つこの様に高度な神経再生能力ついて、キンギョの脊髄や視神経損傷モデルを用いてさらに研究を進めています。特に、ニューロン新生を促進する環境や新たなニューロンが脊髄機能の回復にどのように寄与しているか、瘢痕への軸索進入を誘導する因子や瘢痕が減少するメカニズムについて主に形態学的に調査しています。そして、魚の神経再生研究で生み出された成果を元にして哺乳類中枢神経系の再生能向上に生かすことで、再生医学への貢献を目指しています。

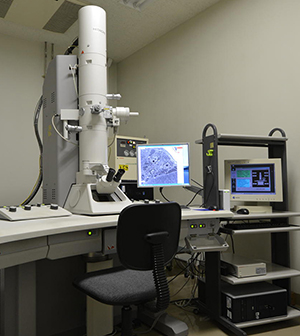

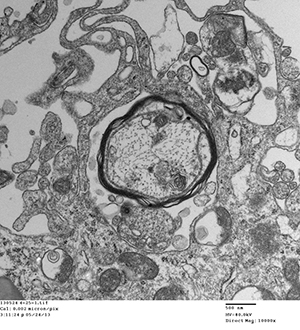

透過型電子顕微鏡を用いた脊髄損傷部の解析 客員研究員 跡部好敏

高解像度顕微鏡をはじめ,昨今は様々な顕微鏡が開発されて,いろいろな研究領域で用いられていますが,解像力の高さでは電子顕微鏡の右に出るものはありません.

この高い解像力を利用して,損傷した脊髄について詳細な形態学的観察を行っています.

写真は横浜市立大学医学部に設置されている透過型電子顕微鏡と,これを用いて確認したラット脊髄損傷部で観察された,活性化したアストロサイトの突起中を伸長する再生軸索を示します.

バイオマテリアル

医療は自然治癒の人為的誘導 特任教授 野一色泰晴

私共は細胞の持つ本能的特性である走性を活用した治癒促進作用を持つ医療材料、細胞に過剰な活動を控えてもらう癒着防止膜の設計、及び脊髄損傷時における障害を受けた細胞の過剰反応を抑えた治療法の開発、等の研究を行っております。これらの研究における基本的思考は以下の考えに立脚しております。

私共は細胞の持つ本能的特性である走性を活用した治癒促進作用を持つ医療材料、細胞に過剰な活動を控えてもらう癒着防止膜の設計、及び脊髄損傷時における障害を受けた細胞の過剰反応を抑えた治療法の開発、等の研究を行っております。これらの研究における基本的思考は以下の考えに立脚しております。

効果的な治療・素直な治癒を得るには、生体内でどのような力が働いているのかを考える必要があると私共は考えております。外科治療の聖人と言われるルネッサンス時代のフランス人医師Ambroise

Pareは「余が治療し神が治癒す」と言い、杉田玄白は「医事は自然に如かず」と言っておりますが、両巨頭が医療行為を通じて心の底から感じたことは「自然治癒力のすごさ」なのでしょう。

では、「自然治癒」とは何でありましょうか。これは「生体の恒常性維持力」のなせる業だと私共は考えております。生体の強さ・したたかさは自己修復・組織再生を生体自身が常に行っている結果です。生体は現状維持・自己修復のために最大のエネルギィーを常に使っています。生体の中には恒常性維持を目的とした「巨大でしたたかで持続的なベクトル」が働いています。このベクトルに逆らえば良い結果は得られません。如何にきれいな手術を行っても、驚異的な理論で遺伝子導入を行ったにしても、細胞分化を活用して再生医療を行っても、処置後の経過は患者自身の治癒力にゆだねざるを得ません。そうなると「どうすれば生体の持つ恒常性維持力、つまり自然治癒力に無理なくバトンタッチができるか」を考え、自然治癒力を味方につけて活用し、目的とする治療結果を無理なく人為的に導き出すか、が医師の役目となります。

そのためには治癒の主役である細胞の性質を知ることが肝要です。生体は組織や臓器で形成され、それらは特殊な細胞の組み合わせによる細胞社会共同体で成り立っています。細胞社会にあってある種の細胞に選択的に働いてもらうには、それなりの戦略・条件設計が必須です。細胞の嫌がることは避けねばなりませんが、細胞に出しゃばられても困ることがあるでしょう。細胞がパニック状態になって過剰な反応を示すこともあるでしょうから、それも考えてやらねばなりません。あるいは逆に意図的に細胞に活動の足場を提供し、自由奔放に働いてもらうことも考えねばならないこともあるでしょう。この時、細胞社会の秩序を乱すことなく個々の細胞に活動しもらうには、細胞特性を理解し細胞の好みを知って細胞の気持ちになって考えることが必須です。細胞の種類によっても、細胞の存在する場によっても、組み合わせによっても異なるのでバラエティーに富みますので、その条件設計は楽しい限りです。

この考えに共感される方は、一緒に研究をしませんか。

機能に特化した製品の開発へ 客員研究員 伊藤 博

体内に埋植され、目的の機能を発揮する材料であるバイオマテリアルには、タンパク質、多糖類等の天然物からポリ乳酸、ポリグリコール酸など合成吸収性材料まで多種の材料が研究対象となっています。これまでバイオマテリアルの応用研究、特にコラーゲンを中心に応用研究を行って来ました。これまで材料の特性を生かすべく、化学処理方法、成形方法の検討に加え、更に最近材料からの細胞の制御を目標に研究を行ってきましたが、更に材料の詳細な条件を調整することで、特定の細胞に特定の機能を発現させることを目指しています。得られた知見を、ある機能に特化した製品の開発につなげられればと思っています。

information

神経解剖学

〒236-0004

横浜市金沢区福浦3-9

TEL045-787-2571